不整脈

1. 不整脈センターの概要

心臓は本来、毎分約60-80回程度、規則正しく収縮し血液を全身に送り出しています。左胸や手首にふれれば、心臓の鼓動や脈拍を感じることができます。自分の脈拍を通常意識しませんが、何らかの原因で脈を自覚することを“動悸”といいます。その原因の中に、速い脈(頻脈)、遅い脈(徐脈)や脈の乱れがあり、これらを不整脈といいます。

杏林大学病院循環器内科不整脈センターは、これらの不整脈を専門的に診療する部門です。不整脈専門医6名(日本不整脈心電学会認定)、臨床工学技士、デバイス専任看護師が不整脈の診断と治療に従事しています。

不整脈は、全く症状を伴わないものから、動悸・めまい・気を失う(失神)など多彩な症状をきたすものまで様々です。特に治療を必要としないものから、緊急の治療を要する不整脈もあります。それまで心臓病を指摘されたことがないのに、ある日急に不整脈が原因で亡くなってしまうこと(突然死)もあります。こうした不整脈をもつ患者さんに対し、問診、診察、各種検査から正確に診断し、適切な治療方法を選択するとともに高度先端医療技術を駆使した治療を行うことが私たちの使命です。

2. 不整脈に対するカテーテル治療 (心臓電気生理検査、カテーテルアブレーション)

心臓が規則正しく拍動するために、微弱な電流が心臓のなかで生じ、心臓の筋肉(心筋)の中を流れていきます。不整脈は、異常な心筋から電流が生じたり、傷んだ心筋の周囲を電流が旋回することによりおこります。不整脈には、心房から出現する上室性不整脈(房室結節リエントリー頻拍、房室リエントリー頻拍、心房頻拍、心房細動、心房粗動など)と心室から生じる心室性不整脈(心室頻拍、心室細動、心室性期外収縮)があります。医療技術の進歩により完全に直すこと(根治)が可能な不整脈も増えてきました。

不整脈センターでは、速い(頻脈性)不整脈の治療として、心臓電気生理検査、カテーテルアブレーションを積極的に行っています。

心臓電気生理検査では、患者さんに検査室のベッドに横たわっていただき、両足のつけね等の血管から、細い電極カテーテルを心臓の中まで進め、不整脈の原因を調べます。異常な電気信号(電位)を心臓の中に留置した電極カテーテルにより記録するとともに、不整脈にともなう異常な電気の流れをコンピューターが描いた仮想の心筋組織のうえに表示することが可能となりました(3次元マッピングシステム)。不整脈の原因となる異常な部位がわかれば、治療用のカテーテルを心臓へ進めます。カテーテル先端を心臓の異常な部位へ近づけ、50度から60度まで温度をあげることにより、ごく限られた範囲の心筋に低温やけどをおこします(高周波アブレーション)。これにより、不整脈の原因となる異常な組織に直接障害を加えるとともに、周囲の正常な組織を温存する治療がカテーテルアブレーションです。

不整脈センターでは、複数の最新の3次元マッピングシステムを取り入れています。あらかじめ患者さんの心臓をCTで撮影し、その画像を3次元マッピングシステムに読み込みます。治療中に電極カテーテル先端の位置をその3D画像の上に投影し、安全かつ正確な治療を行っています。当院ではMediGuideシステムをアジアで最初に導入し、患者さんのX線透視による医療被曝を最小限に抑える治療を行っています。

心房細動に対しては、従来の高周波カテーテルアブレーションに加え、冷凍凝固アブレーションも導入し、患者さんひとりひとりに合わせた最適な治療を選択しています。

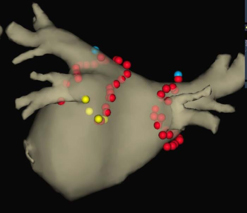

<3次元マッピングシステムを用いた,高周波カテーテルによる心房細動アブレーション>

術前に撮影したCT画像をマッピングシステムに取り込み, CT画像のうえに治療した部位を赤色の点で表示しています

<冷凍凝固バルーンを用いた心房細動アブレーション>

バルーンを肺静脈入口部に押し当て冷却することにより治療します

3. 治療が難しい心室頻拍への取り組み

心臓のなかで全身に血液をおくりだす役割を主に担っているのが心室です。心室頻拍や心室細動は、心室から生じる不整脈です。心筋梗塞や心筋症という心臓病により、心室が血液をおくりだす機能が低下した患者さんに心室頻拍がおこると、気を失ったり(失神)、急に亡くなる(突然死)こともあります。心室頻拍は、危険な不整脈(致死性不整脈)なのです。突然死を防ぐため、植込み型除細動器(ICD)による治療を選択することもあります。しかし、心室頻拍は、植込み型除細動器(ICD)の植込み手術により完全に治るわけではありません。手術後も治療は続きます。退院されたあと、自宅におかれたモニター機器を介して、植込み型除細動器の作動状況、不整脈や心臓の状態を、私たちは日々正確に綿密に確認する作業を続けています(遠隔モニタリング)。心室頻拍がおこれば、できるだけ早く状況を把握し、早期に薬物やカテーテルによる治療をおこないます。

心筋梗塞や心筋症に合併した難治性心室頻拍には、カテーテルアブレーションによる治療が重要です。センター長の副島京子教授は、心臓の外からのアブレーション(心外膜アブレーション)の考案者であるブラジルのSosa博士のもとで指導を受け、日本で初めて心外膜アブレーションをおこない、海外を含む多くの施設で治療の指導を行ってきました。

当院では、関東一円の他施設で治療困難であった難治性重症心室頻拍の患者さんを積極的に受け入れ、心外膜アブレーション、自律神経修飾、外科との連携などの最先端治療を行い、病態の改善を目指しています。

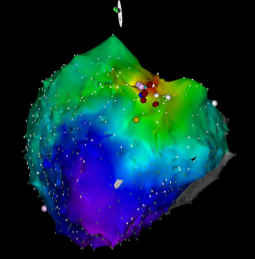

<3次元マッピングシステムを用いた,心室頻拍アブレーション>

不整脈が心臓のなかを伝わっていく様子を、色で表示しています。赤色で表示されたところから頻拍が発生しており、その部位をカテーテルで治療することにより、心室頻拍は二度とおこらなくなりました。

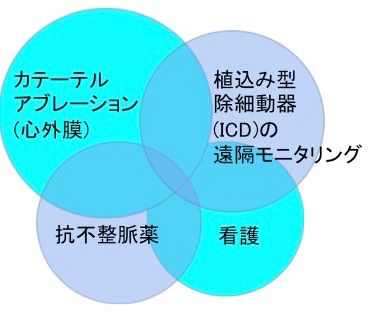

<治療が難しい心室頻拍への取り組み>

治療が難しい心室頻拍に対しては、植込み型除細動器の遠隔モニタリングを継続し、必要に応じて、抗不整脈薬の変更、心外膜からのアプローチを含めたカテーテルアブレーションをおこなうとともに、ショック作動後は心のケア(看護)も必要です。

4. ペースメーカ、植込み型除細動器(ICD) 、心臓再同期療法(CRT)による治療

脈拍が遅い不整脈や、心不全・致死性不整脈に対しては、デバイス(ペースメーカ、植込み型心臓除細動器(ICD) 、心臓再同期療法(CRT))による治療を行っています。

2014年3月、日本で初めて、リードレスペースメーカの植込みが、当院にて行われました。リードレスペーメーカは、静脈内におかれるリードとよばれる電線を必要とせず、小さなペースメーカ本体を心臓の中に足の付け根からカテーテルを用いて留置します。欧米と同時に、当院でリードレスペースメーカの植込みが開始され、その優れた成績が報告されました。リードレスペースメーカによる治療は、治験として開始された後、2017年2月に薬事承認を受け、2017年9月より保険診療として現在も継続されています。

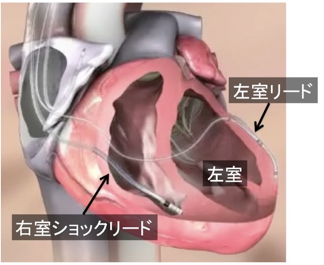

2015年7月、アジアで最初に、MediGuideシステムをもちいた心臓再同期療法(CRT)の植込み手術が、当院にて行われました。通常、X線透視をもちいてリードと呼ばれる電線や電池の植込みをおこないますが、心臓再同期療法(CRT)では左室リードとよばれる3番目のリード植込みに時間を要し、X線透視による医療被曝が増える傾向にあります。MediGuideシステムをもちいた心臓再同期療法(CRT)の手術により、患者さんの医療被曝の軽減を心がけています。

2016年ショックリードを血管内に挿入せず皮下に留置する新しい皮下植込み型除細動器による治療が開始されました。当院不整脈センターは、日本国内における最初の植込み施設のひとつとして選ばれ、植込み手術を開始しました。

2016年ヒス束ペーシングとよばれる、より自然な心臓の動きを再現するペースメーカ治療を、アジアで先駆けて当院では開始しました。心臓は電気刺激により拍動しています。電気刺激をつたえる刺激伝導系とよばれる組織を直接刺激することにより、従来の治療と比較し、心機能低下を防ぎ、心不全入院を減少させる効果が期待されています。

他院にて植込みが困難な患者さんや、合併症をきたし再植込みが必要な患者さんも受け入れて手術をおこなっています。

植込み手術後、患者さんの自宅から、デバイスの電池残量や不整脈や心不全に関連する情報が送信され、不整脈センタースタッフはインターネットを介して状況をモニターできるシステム(遠隔モニタリング)が運用されています。患者さんは、外来と外来の合間も、自宅で過ごしながら、綿密な診療をうけることが可能となりました。

心室頻拍が繰り返しおきたり、植込み型心臓除細動器(ICD)のショック作動を経験した患者さんは不安から不眠などをきたすこともあり、当センターではデバイス専任看護師とともに患者さんの「こころ」のケアも含めた治療を心がけています。

<心臓再同期療法(CRT)>

左室リードを左室外側におき、右室ショックリードとともに、左室を両側から刺激することにより、左室の動きを整え、心不全を改善する治療法です。

<皮下植込み型除細動器>

ショックリードを血管内に挿入せず皮下に留置する新しいICD治療法です。

<リードレスペーメーカ>

リードレスペーメーカは、静脈内におかれるリードとよばれる電線を必要とせず、小さなペースメーカ本体を心臓の中に足の付け根からカテーテルを用いて留置します。

5. 失神の原因精査

今までに、気を失ったことはありませんか?

「気を失う」「気絶」「失神」などさまざまな呼び名があります。失神とは、脳全体の血液の流れが低下し、一時的に意識が失われることを示します。通常、数秒から数分以内に後遺症を残すことなく回復しますが、けいれんをおこしたり、大怪我にいたることもあります。失神による自動車運転中の事故は社会的な問題となっています。気を失うまでにはいたらなくても、「たちくらみ」「気が遠のく感じ」や「目の前が真っ暗(もしくは真っ白)になる感じ」といった症状を繰り返し経験されるかたがおられます。

失神の原因はさまざまです。心臓の病気が原因となるほか、自律神経の調整がうまくいかず失神したり(反射性失神)、てんかんや脳卒中といった脳や神経の病気、低血糖によっても失神はおこります。

失神しても何科に受診したらいいのかわからない、という患者さんの声が聞かれます。ご紹介いただく先生方も混乱されることがあります。欧州では、失神診療の中心的な役割を失神診療部門が担っており、不整脈診療の専門知識がある循環器内科医が診療に従事しています。当院では、不整脈センターの特殊外来として、失神外来を併設しています。循環器内科専門医、不整脈専門医が失神外来を担当しています。

心臓病が原因で起こる失神(心原性失神)は、突然死のまえぶれとなることが知られています。したがって、慎重に診断を行う必要があり、早期診断・早期治療が重要となります。当院では、心電図、24時間ホルター心電図、携帯型心電計(イベントレコーダー)、ヘッドアップチルト試験、植え込み型ループレコーダー、特殊心電図(心室遅延電位やT波交互脈など)、運動負荷試験、薬物負荷試験、心臓電気生理検査、心エコー、心臓MRI、心臓CT、心臓核医学検査、遺伝子検査など種々の検査のなかから、患者さん一人一人にあわせて必要な検査を選び、正確な診断を行っています。

<協力診療科>

心臓血管外科、高度救命救急センター、放射線科、リハビリテーション科、脳卒中センター

<診療日>

不整脈センター外来

不整脈センターでは、月曜日から金曜日まで、新規の患者さんを受け付けています。不整脈の外来診療にあたるのは、一定の期間(4年以上)不整脈の教育を受けた医師です。

初診:月~金(午前)

再診:月、火、水、金(予約制、受付時間は担当医によって異なります)

特殊外来を併設して、特定の症状・疾患の患者さんの診療にあたっています。・

遠隔モニタリング外来・心臓植込みデバイス外来(旧ペースメーカ外来):水(受付13時30分~15時30分)

心房細動(AF)外来:水(受付13時30分~15時30分)

失神外来:月(受付13時30分~14時00分)

<取り扱っている主な疾患>

すべての不整脈について診療を行っています。

徐脈性不整脈に対するデバイス治療:ペースメーカ植込み術

上室性、心室性不整脈に対する薬物療法・アブレーション治療

心室性不整脈に対するデバイス治療:植込み型除細動器(皮下植込みを含む)

心不全に対するデバイス治療:心臓再同期療法

突然死のリスク評価(心筋梗塞、心臓手術後、心筋症などの器質的心疾患・Brugada症候群、QT延長症候群などの遺伝性不整脈疾患、突然死蘇生例などが対象となります.)

失神の診断・治療

<理 念>

患者さんの立場に立った思いやりのある医療を迅速かつ的確に提供し、不整脈による症状とQOLの改善、さらには心臓突然死の予防と治療を行います。

<基本方針>

患者さんが求める質の高い高度な不整脈に対する専門医療を提供します。

インフォームド・コンセントを徹底し、患者さんとご家族が納得される医療を提供します。

リスクマネージメントのルールを遵守し、安全な医療を提供します。

医療連携を重視し、地域の不整脈疾患の医療に貢献します。

<目 標>

患者さんの立場に立った不整脈診療を実施します。

患者さんに満足していただける十分な不整脈医療を提供します。

医療スタッフのスキルの向上と最新の医療の習得に努めます。

<特 色>

非侵襲的心電図指標を駆使しながら、病態の解明と治療法の適正を判断し、薬物療法の他にカテーテルアブレーション、ペースメーカ、植込み型除細動器(ICD), 心臓再同期療法(CRT)などの治療を行っています。高度先端医療技術を駆使した治療を行うとともに、患者さんの立場に立った不整脈診療をおこなうことが私たちの使命です。