虚血性心疾患グループ

虚血性心疾患とは、主に動脈硬化によって形成される「プラーク(粥腫)」と呼ばれる脂質に富んだ組織が、心臓を栄養する冠動脈の壁に沈着することで血流が悪化または閉塞し、狭心症や心筋梗塞、さらには突然死を引き起こす可能性のある、非常に重大な疾患群です。

当グループでは、この冠動脈の動脈硬化性病変に対して、カテーテルを用いたインターベンション治療を行っています。動脈硬化は糖尿病・高血圧・脂質異常症・喫煙など生活習慣と深く関連し、全身の血管に影響を及ぼすため、当院では全身病としての観点から虚血性心疾患のみならず、末梢血管疾患や心臓弁膜症に対するカテーテル治療も包括的に実施しています。

虚血性心疾患の治療法

虚血性心疾患の治療法は以下の3種類に大別されます。

- 薬物療法

- 冠動脈インターベンション(PCI)

- 冠動脈バイパス手術

現在は薬物療法を基盤としつつ、冠動脈インターベンションが中心的治療となっていますが、治療に関しては当院ハートチーム内で最適な方法を検討いています。

冠動脈インターベンション

手首などの動脈を局所麻酔下で穿刺し、カテーテルを冠動脈入口部に挿入します。造影剤を注入して狭窄や閉塞を確認後、以下の方法で治療を行います。

- バルーン拡張

- ステント留置

- 血栓吸引療法(血栓を吸引・除去して血流を改善)

- 薬剤コーテッドバルーン(DCB):再狭窄や細径血管に有効

- ロータブレータ:石灰化病変を削り拡張

- DCA(方向性冠動脈粥腫切除術)

- 血管内石灰化破砕術(IVL)

- エキシマレーザー

石灰化病変への対応

動脈硬化が進行すると、プラーク内部にカルシウムが沈着し「石灰化」と呼ばれる状態になります。石灰化は血管壁を硬く脆くし、通常のバルーン拡張やステント留置だけでは十分に拡張できない、いわゆる「治療抵抗性病変」を形成します。石灰化は高齢者や糖尿患者で多く認められ、近年急激な高齢化やリスク因子の伴い、石灰化病変に対する治療頻度が多くなってきました。

当院では、こうした石灰化病変に対して以下の特殊治療を導入しています。

- ロータブレータ:ダイヤモンド粒子を先端に付けたドリルで硬い石灰化を削る。

- 血管内石灰化破砕術(IVL):超音波によって石灰化を割り、血管を柔軟にして拡張を容易にする。

- エキシマレーザー:高エネルギーの紫外線レーザーで病変を蒸散させ、血流を確保する。

これらを適切に使い分けることで、従来では治療困難だった高度石灰化病変に対しても、良好な治療成績を収めています。

二次予防への新たな取り組み

糖尿病治療薬や脂質低下薬の進歩により、危険因子のコントロールは向上してきました。しかし、食生活の欧米化に伴い糖尿病・脂質異常症・高血圧患者は依然増加しており、特に脂質管理はより厳格化が求められています。

従来のスタチン療法に加え、近年はPCSK9阻害薬などの強力な治療も普及しつつありますが、注射薬であることや経済的負担などの課題も残されています。

当院では新たな試みとして、特に急性冠症候群(ACS)患者を対象に以下を実施しています。

- リポ蛋白(a)の測定:動脈硬化の独立したリスク因子を評価。

- 近赤外線分光法血管内超音波(NIRS-IVUS)によるプラーク脂質成分の評価。

また、動脈硬化性疾患の高リスクである、家族性高コレステロール血症の診断、介入に関しても積極的に行っております。これらにより、再発リスクが高い病変や患者を同定し、必要に応じてさらに脂質低下療法を強化することで、二次予防の精度向上を目指しています。

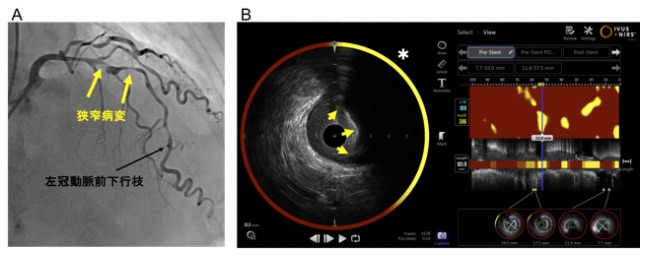

A:狭心症患者の冠動脈造影検査所見。左冠動脈前下行枝に多発性の狭窄を認めている(矢印)。

B:同患者の左冠動脈前下行枝の近赤外線分光法血管内超音波所見。血管内超音波にて冠動脈内に狭窄を伴う粥腫をみとめ(矢印)、同時に近赤外線分光法によりその粥腫は脂質に富むことが黄色で示されている(*)。