不整脈

心臓は通常、毎分60〜80回の規則正しいリズムで収縮し、全身に血液を送り出しています。このリズムが乱れ、脈が速くなったり(頻脈)、遅くなったり(徐脈)、不規則になったりする状態を「不整脈」といいます。症状はまったくない場合もあれば、動悸・めまい・失神など多彩で、なかには突然死につながる重篤なものもあります。

杏林大学病院循環器内科の不整脈センターは、日本不整脈学会認定の専門医12名を中心に、臨床工学技士やデバイス専任看護師と連携し、正確な診断と高度な治療を提供しています。高度な技術と豊富な経験を有し、難治例や他院で治療が困難とされた患者さんも積極的に受け入れています。患者さん一人ひとりに最適な治療法を選択し、安心して治療を受けていただける体制を整えています。

理念

患者さんの立場に立ち、思いやりのある医療を迅速かつ的確に提供し、不整脈による症状やQOLの改善、心臓突然死の予防・治療に努めます。

基本方針

- 質の高い高度な不整脈専門医療を提供します。

- インフォームド・コンセントを徹底し、患者さん・ご家族が納得できる医療を行います。

- リスクマネジメントを遵守し、安全な医療を実践します。

- 医療連携を重視し、地域医療に貢献します。

目標

- 患者さん本位の不整脈診療を実践します。

- 満足いただける十分な医療を提供します。

- 医療スタッフのスキル向上と最新医療の習得に努めます。

特色

負担の少ない検査をできるだけ活用し、病態の把握と治療適応を判断していきます。適応を見極め、薬物療法のほか、カテーテルアブレーション、ペースメーカなどのデバイス治療、左心耳閉鎖術などを行います。高度な先端技術を駆使しつつ、患者さん本位の診療に努めています。

頻脈性不整脈に対する薬物・カテーテル治療

頻脈性不整脈には、心房細動、発作性上室頻拍、心室期外収縮、心室頻拍など多様なタイプがあります。当センターでは、薬物療法に加え、カテーテルアブレーションによる根本的治療を行っています。

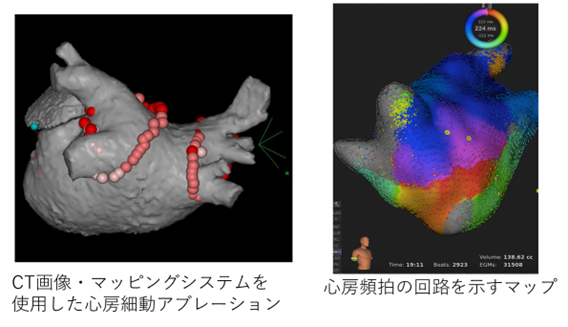

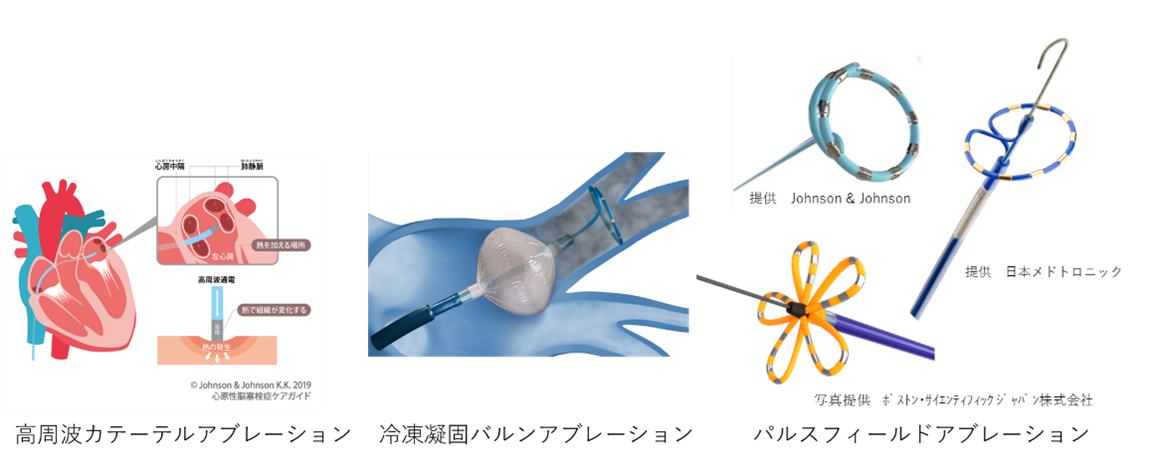

心臓電気生理検査では、鼠径部や首の血管から細い電極カテーテルを心臓内に挿入し、不整脈の原因を調べます。電極カテーテルと3次元マッピングシステムを用いて異常な電気信号や電気回路を可視化し、原因部位を特定します。そのうえで治療用カテーテルを挿入し、高周波などのエネルギーで病変部を焼灼します。正常組織への影響を最小限に抑え、X線被ばくも低減した安全で精密な治療を心がけています。

心房細動は高齢化とともに増加しており、脳梗塞や心不全の原因となるため早期発見、治療が大切です。当センターでは長時間ホルター心電図や腕時計型デバイスによるスクリーニングを積極的に行い、高周波、冷凍凝固、パルスフィールドなど最新技術を用いたアブレーション治療を患者さんの状態に合わせて選択しています。

心室頻拍や心室細動は、突然死の原因となる危険な不整脈で、特に心筋梗塞や心筋症を合併する場合には、植え込み型除細動器(ICD)による予防や遠隔モニタリングによる継続管理が不可欠です。当センターでは心室頻拍の根治を目指し、カテーテルアブレーションにも積極的に取り組んでいます。センター長の副島京子教授は、心臓の外からの治療法である心外膜アブレーションの考案者であるSosa博士(ブラジル)に師事し、日本で初めて心外膜アブレーションを実施しました。その後、国内外の多くの施設で治療指導を行っています。当センターでは心外膜アブレーションに加え、自律神経修飾、エタノールアブレーションなど先進的で集学的な治療を外科や麻酔科と連携して提供し、他施設で治療が困難とされた症例にも積極的に受け入れ対応しています。

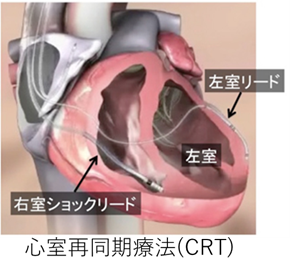

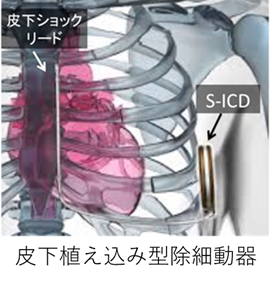

ペースメーカ、植込み型除細動器(ICD) 、心臓再同期療法(CRT)による治療

脈拍が遅い不整脈や、心不全・致死性不整脈に対しては、ペースメーカ、植込み型心臓除細動器(ICD) 、心臓再同期療法(CRT)といったデバイス治療を行っています。

2016年には、ショックリードを血管内に挿入せず皮下に留置する新しい皮下植込み型除細動器(S-ICD)の治療が開始。当院は日本国内の初期導入施設の一つに選ばれ、植込み手術を行ってきました。

同年、より自然な心臓の動きを再現するヒス束ペーシング(刺激伝導系ペーシング)もアジアで先駆けて開始しました。心臓は電気刺激で拍動しますが、その刺激を伝える組織を直接刺激することで、従来法と比べて心機能低下を防ぎ、心不全入院の減少が期待されます。その後、左脚領域ペーシングも導入し、CRTと組み合わせた治療も積極的に行っています。

他院で植込みが困難な患者さんや、合併症で再植込みが必要な患者さんも受け入れています。植込み後は、電池残量や不整脈・心不全に関連する情報を自宅から送信できる遠隔モニタリングを導入。不整脈センタースタッフがインターネット経由で状態を把握し、外来と外来の合間でも綿密な診療が可能です。

また、心室頻拍が繰り返しおきたり、ICDショックを経験した患者さんは不安や不眠に悩むことがあります。当センターではデバイス専任看護師とともに、「こころ」のケアも含めた治療を心がけています。

心房細動に対する左心耳閉鎖術

心房細動の患者さんは、年齢や基礎疾患に応じて血栓塞栓症(特に脳梗塞)のリスクが高まるため、多くの場合で抗凝固療法が必要です。しかし、大出血や転倒リスク、腎機能障害などで薬の継続が困難な場合があります。こうした患者さんには、血栓ができやすい左心耳を専用デバイスで閉鎖する左心耳閉鎖術が有効で、長期に渡る抗凝固療法の代替療法となりえます。当センターでは脳卒中科と連携し、適応を慎重に評価した上で安全に施行しています。カテーテル治療の豊富な経験を活かし、短時間で低侵襲に実施できる体制を整えています。

突然死リスクの評価、失神の診断・治療

心筋梗塞や心筋症によって心機能が高度に低下すると、心室頻拍や心室細動などの致死性不整脈を起こすリスクが高まります。当センターでは、心不全チームや心エコーチームと連携し、画像検査などを用いてリスクを評価し、植え込み型除細動器(ICD)などの治療方針を検討しています。また、Brugada症候群やQT延長症候群など、遺伝的背景から心室細動を起こす疾患が疑われる場合には、薬物負荷試験などを通じて詳細な評価を行っています。

「気を失ったことがある」「たちくらみや気が遠のく感じがある」といった症状は、失神のサインかもしれません。失神は、一時的に脳への血流が低下して意識を失う状態で、数秒〜数分で回復することが多いものの、けいれんや転倒、運転中の事故につながることもあります。原因は多岐にわたり、心臓の病気のほか、自律神経の反応(反射性失神)、てんかん・脳卒中、低血糖などが関係します。

当院では、不整脈を含む循環器疾患の専門医が診察を行い、心電図、ホルター心電図、イベントレコーダー、チルト試験、ループレコーダー、心臓MRI・CT、遺伝子検査など、必要に応じた検査を組み合わせて正確な診断と治療を行っています。

<協力診療科>

心臓血管外科、麻酔科、高度救命救急センター、救急総合診療科、放射線科、リハビリテーション科、脳卒中センター

<診療日>

不整脈センターでは、月曜日から土曜日まで、日本不整脈心電学会認定不整脈専門医が患者さんの診療を行っています。

初診:月~金(午前)

再診:月~土(予約制、受付時間は担当医によって異なります)

遠隔モニタリング外来・心臓植込みデバイス外来:水(受付13時30分~15時30分)