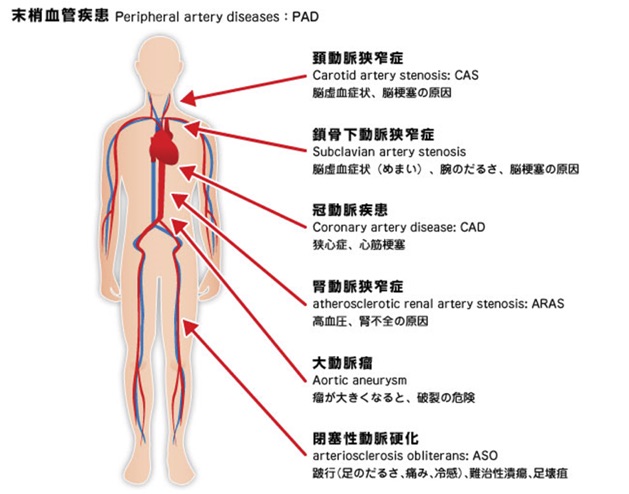

末梢血管疾患

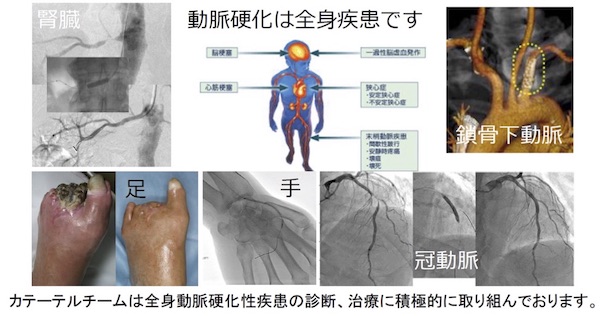

末梢血管疾患(peripheral artery disease: PAD)とは、脳血管疾患(脳梗塞、脳卒中)、冠動脈疾患(狭心症、心筋梗塞)を除く各臓器の動脈性虚血疾患を示し、下肢閉塞性動脈硬化症や、腎動脈狭窄症などが含まれますが、特に下肢閉塞性動脈硬化症を指します。最近では、下肢閉塞性動脈硬化症をLEAD(lower extremity artery disease)とも呼ばれます。本邦においても、生活習慣の欧米化から、動脈硬化性疾患は増加傾向にあることはいうまでもありません。冠動脈疾患、脳血管疾患のみではなく、LEADを中心としたPADももちろん例外ではありません。さらに、動脈硬化性疾患は各々が合併しやすく、全身の動脈硬化に対するマネージメントの必要性が求められるようになりました。

- 頸動脈狭窄症(脳外科が担当します)

無症状で偶発的に発見されることも多い。

動脈硬化巣そのものや血栓の塞栓によって脳梗塞の原因となる。

血圧変動によってめまい等の脳虚血症状を引き起こす。

- 鎖骨下動脈狭窄症(鎖骨下動脈盗血症候群)

労作時上肢の倦怠感。

血圧左右差のみで発見されることも多い。

脳の血流が椎骨動脈から逆流し脳虚血症状(めまい、失神)が出現する。

- 腎動脈狭窄症

腎血管性高血圧(難治性高血圧)

不安定狭心症:血圧の急激な上昇が心負荷となり、胸部症状を呈する。

急性心不全:血圧の急激な上昇が原因で急性左心不全、肺水腫を引き起こす。

腎不全:両側の高度狭窄、閉塞を来すと透析に至ることも少なくない。

- 下肢閉塞性動脈硬化症(LEAD)

間歇跛行:歩行により下腿の疼痛、倦怠感が出現し、安静にて改善する。

冷感、しびれ、難治性潰瘍、壊疽:CLTI項目参照。

末梢血管疾患(Peripheral artery disease:PAD)

末梢血管疾患の治療法

動脈硬化性疾患の治療は、まず発症予防のためのリスクコントロールから始まり、薬物療法、運動療法といった内科的管理が重要です。さらに、薬物療法でも病状の改善がない場合、血流改善のための血行再建術が必要となります。血行再建術には大きく分けて、カテーテル治療と外科的なバイパス手術の2つがあります。年齢や手術に対するリスクを念頭に、どちらを選択すべきか検討する必要があります。

カテーテル治療

病変長の短い狭窄、閉塞の場合にカテーテル治療が第一選択となります。

基本はバルーンで血管の狭くなった部分を拡張しますが、拡張が不十分の場合にはステント(金属製の筒)を血管内に留置、血流を確保します。当科ではこのカテーテル治療を積極的に行っております。

バイパス手術

病変長の長い閉塞病変では、カテーテル治療での長期開存率が低いため、バイパス手術が選択されます。全身麻酔が必須であり、侵襲が高く、入院期間も長くなります。血管外科が担当します。

包括的高度慢性下肢虚血(chronic limb-threatening ischemia; CLTI)

これまで、CLI(Critical Limb Ischemia)、日本語で「重症下肢虚血」と呼ばれていました。しかし、CLIだと虚血の程度でしか評価していませんでしたが、虚血に加えて,創の部位や大きさ,感染が下肢の予後を大きく左右する要因になっていることが分かり、より的確に下肢切断リスクを反映するCLTIという概念が出てきました。CLTIの中でも高度な下肢虚血が伴う安静時疼痛または潰瘍・壊死では、血行再建なしでは組織の維持や疼痛が除去できない「最重症」の状態です。欧米同様、本邦においても糖尿病、末期腎不全の患者の増加、高齢化によってCLTIが注目されるようになってきました。CLTIに対して血行再建を行わない場合の1年生存率は44%と極めて不良であると報告されており、積極的に血行再建を行うと肢切断を減少し予後を改善させるとも報告されています。CLTIに対する血行再建術は肢の機能予後だけではなく、生命予後を改善させる効果が期待されます。血行再建術には,外科的バイパス手術と血管内治療(endovascular treatment: EVT)があり、従来は外科的バイパス手術が標準的とされてきましたが,近年EVTが著しく増加しています。

当院では傷を治す形成外科と血管を治療する循環器内科が連携を取り、CLTIの患者さんの治療に積極的に取り組んでいます。別の病院では、もう足を切断するしかないと説明された患者さんも当院を訪れ治療を受けています。